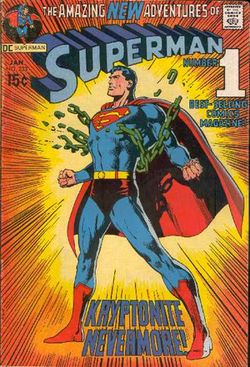

SUPERMAN

Llevaba de la mano a mi hermano Tomás camino de la tienda de la “tía Magdalena”, una pequeña droguería cercana a la estación de autocares Granero; la otra mano en el bolsillo del pantalón apretaba con fuerza una moneda de cinco pesetas que mi madre me había dado con el encargo de compararle pastillas Okal: un analgésico que habitualmente tomaba con el desayuno, porque a decir de ella, no solo le quitaba el dolor de cabeza sino que la despejaba.

La señora Magdalena, vestida de negro, gafas de gruesa concha y algunas canas en su cabello, era viuda y vivía con su hijo: un joven de la edad de mi hermano Alfonso, alto y elegante que a ojos nuestros, que apenas rebasábamos los 6 y 8 años era ya todo un hombre. Hacía un momento que acababan de dar las cuatro de la tarde y el eco de las campanas todavía resonaba cuando entramos en la tienda. El mostrador, que se hallaba en la entrada de la casa, estaba vacío, pero la señora Magdalena debió oír la puerta de madera con cuarterones de cristal porque de inmediato apareció del interior, adonde se solía retirarse a escuchar la radio o a coser, cuando no había clientes que atender. La casa olía a una agradable mezcla de jabones en polvo y agua de colonia.

— ¿Qué queréis queridos?

Puse el duro encima del mostrador de madera y le dije:

—Mi madre quiere dos tubos de Okal.

Sacó los dos tubos del estante y los envolvió con lenta destreza en papel y salimos con ellos de la tienda mientras la dueña, volvía a la acogedora penumbra del comedor. Se oía la radio, acababan de dar el boletín de noticias que nunca entendía y comenzaba la radionovela: pude escuchar la voz familiar del locutor “… con Guillermo Sautier Casaseca y todo el cuadro de actores de Radio Barcelona en…Ama Rosa…”. Tras abandonar la tienda abrí el papel de envolver y saqué los dos tubos de Okal, que eran de un fuerte color granate con las letras del producto escritas en blanco.

Extraje el tapón de uno de ellos y le dije a mi hermano.

— ¿Sabes que si tomas estas pastillas te conviertes en Superman?

— ¿Por qué? —Preguntó mirando con interés las pastillas que ahora salían del tubo a mi mano.

Hacia algún tiempo que había elaborado una brillante e imaginativa teoría, fruto de mis lecturas de tebeos, una teoría que ahora era el momento idóneo de comprobar, así que pasé a exponérsela:

— ¿Verdad que la mama dice que el Okal cura?

—Sí. El mal de cabeza…

— ¿Y también que te hace estar bien cuando estás mal? ¿No?

—…Sí

—Pues entonces si tomas el Okal cuando estás bien aún estarás mejor ¿no?

Quedó un momento pensativo. Pero era tan lógica y convincente mi revelación que pese a sus dudas iniciales acabó por responder:

—...Sí…claro

— Pues vamos a tomarnos unas cuantas y verás

como nos crece la fuerza: Podremos correr más que nadie. Y fíjate

bien Tomi porque seguramente tendremos la vista con rayos “X”,

igualico que Superman. ¿No te gustaría?

Me siguió con la vista cada movimiento de mis manos, y es que yo

no paraba de hablar con un convencimiento tal en mi teoría que

debí persuadirle, porque paré de caminar, saqué dos

pastillas sobre la palma de mi mano y rápidamente metí una

de ellas en mi boca, mientras él cogía tímidamente

la otra. Mastiqué la mía con decisión, tenía

un sabor ácido que no me desagradaba del todo pero cuando le tocó

el turno a mi hermano, parecía que le provocaban algunos ascos.

—No te preocupes por el sabor, eso es que te hacen efecto. Ya verás como empiezas a sentirte como Superman. —le dije convencido mientras trituraba ya la segunda pastilla y él, cerrando los ojos, engullía su segunda.

Fuimos así caminando y comiendo pastillas y durante el trayecto intentamos comprobar los efectos que el prodigioso Okal producía en nuestro organismo. Hice algunas flexiones y salté para ver si alcanzaba más altura y así me lo pareció, porque le dije.

— Me noto más ligero. Como si….Como si no pesara ¿y tú qué?

— No sé,…a ver la bola — dobló el brazo y mostró el bíceps, tensaba el músculo hasta que se puso duro por la presión.

— ¡Ostras! Tomi que pedazo de bola. ¡Ni

Vicentino el de Raquel te ganará ahora! —Esto pareció

disiparle cualquier duda, porque se zampó la quinta casi sin masticar.

Yo seguía comprobando mis nuevos poderes. Pasó Mari Carmen

la del horno con una amiga y me esforcé por ver el color de las

bragas con mi nueva vista de rayos “X”, pero al parecer aún

no había hecho efecto el poderoso Okal, porque solo atisbé

la falda cuadros y capté, eso sí, un mohín de desdén

en su rostro.

— ¿Qué haremos si la mama se entera…?

Medité un segundo ante este contratiempo y elaboré el plan de urgencias, gracias, a la rapidez con la que los superpoderes me hacían pensar.

— Mira… Tomi…haremos una cosa… Dejaremos un tubo de Okal en la cocina para que lo encuentre allí la mama y piense que solo hemos comprado uno. Y…nosotros nos subimos a jugar al terrao ¿vale?, como si no hubiera pasado nada…

—....Bueeeno..

Se me ocurrió entonces un modo de comprobar la transformación

a superhéroe.

—Vamos a casa corriendo Tomi, y verás lo poco

que tardamos ahora que empezamos a ser como Superman.

De inmediato comenzó la carrera, y aunque no notaba la sensación

del viento azotándome la cara por la gran velocidad que alcanzaba,

razoné que ahora nuestra piel era como el acero, insensible al

dolor y mucho menos al viento. Llegamos casi a la par a casa y entramos

en tropel. Mi madre y mi abuela estaban oyendo la radionovela en el corralillo

así que aprovechamos para dejar el tubo de Okal en el mármol

de la cocina y subir furtivamente al desván, y aprovechando su

indiferencia hacia nosotros dije en voz alta:

—Mama, subimos al terrao a jugar ¿vale? —

y sin esperar la respuesta comenzamos la ascensión por la empinada

escalera.

Llevábamos un rato jugando cuando comencé a sentirme mal.

— No sé…Tomi, pero me parece que me estoy mareando… —Le dije a un Tomás que abría los ojos con espanto al verme palidecer por momentos.

Dio entonces un chillido que haría enmudecer de envidia a Tarzán de los monos. Mi madre, salió disparada de su silla y como si la poseyera un arrebato de intuición, o porqué echara previamente un vistazo al mármol de la cocina, subió las escaleras a toda mecha mientras gritaba:

— ¡Qué pasa…qué pasa! …¡Las pastillas!… ¡el Okal!

No tuvo que preguntar. Adivinó enseguida qué había pasado. Nos encontró a los dos sentados en el descansillo, con los rostros macilentos, los cuerpos laxos, la mirada vidriosa y una sonrisa de santa inocencia que evidenciaba nuestra derrota. Alguien debió llamar a Don Agustín, el médico, pues llegó enseguida y nos exploró allí mismo, mientras mi madre y mi abuela, atribuladas le contaban nuestra “hazaña”.

— Denles un poco de café sin azúcar, eso los hará vomitar. Si vomitan no habrá que hacer un lavado de estómago.

No hizo falta tomar el café. Quizá el aterrador significado de las últimas palabras de Don Agustín provocaron el milagro, porque ¿cómo iban a lavarme el estómago? Y lo más inquietante... ¿por donde? Me vino a la mente las desagradables y atroces experiencias a las que había sido sometido a base de esporádicas lavativas, y el recuerdo de aquellas sensaciones hizo que de súbito vomitara allí mismo los Okales, la merienda, la comida, cena del día anterior y hasta, logré remontarme al desayuno del los dos días precedentes. Mi hermano por un efecto de solidaridad, simpatía o, quien sabe, de repulsión al verme convertido en una fuente humana, hizo exactamente lo mismo y así logramos salvarnos de las abyectas intenciones del doctor.

Días después del incidente, hablamos del

tema Tomás y yo. Él creía que habíamos estado

a punto de morir envenenados, y yo lo negaba y le aseguraba convencido

que, efectivamente, habíamos logrado ser Superman durante un tiempo,

o es que no se acordaba de la carrera, su fuerza y mis saltos ¿eh?,

pero, que seguramente la tierra, las calles y hasta las casas del pueblo

estaban impregnadas de la maldita “kriptonita”, el único

mineral capaz de debilitar a Superman, y eso era la causa de nuestra flojera.

Pero no pareció convencerle mi nueva hipótesis, aún

más, hizo un gesto despreciativo con su mano que indicaba a las

claras que ya no creía en mis fantasías y se fue a jugar

a las canicas con sus amigos... ¡Bueno, pues peor para él!

(c) Vicente Blasco Argente